Киевский Подол затопило. Мутная вода лениво затекает в окна, на ее волнах покачиваются остатки посуды и печные угли. Посреди этого сора восседают в лодках обитатели затопленных домов. Бестолково крутятся, щупают шестами глубину воды, греются от сырости глотками оковитой. Батюшки служат молебны в лодках, привязанных к торчащим над водой пенькам – бывшим столбам церковных ворот.

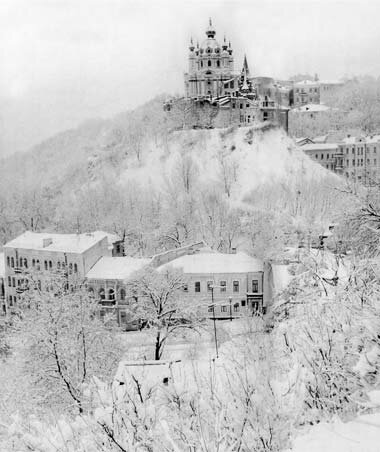

Так было в 1845 году, когда вода в Днепре поднялась на семь метров. Подобные паводки бывали и раньше, но этот год был решающим. Торговцы и ремесленники приднепровской полосы уразумели: пора переселяться повыше. На те надподольские холмы, где когда-то построил себе усадьбу сказочно разбогатевший подольский ремесленник, цехмейстер Лукьян Александро?вич. Жил этот Лукьян во времена казацкие, гетманские; с тех пор от его деревянных хоромов и след простыл. Но все же изрезанное нагорье над Подолом по старой памяти называли: Лукьяновка. И поговаривали, что киевский подвижник св. Феофил прорек: «На этих горах возведет обитель благочестивая царственная жена». Но тогда в это верилось с трудом.

Ибо первой большой постройкой на Лукьяновке была... тюрьма. Печальный замок

Главный городской острог с величественным названием «Лукьяновский тюремный замок» начал прием невольных посетителей в 1863 году. И уже вскоре изображение Лукьяновской тюрьмы вошло в «джентльменский набор» открыток с достопримечательностями Киева. Нам покажется странной открытка с видом следственного изолятора и надписью «Привет из Киева» – а сто лет назад это было в порядке вещей.

Впрочем, тогда и само понятие «Лукьяновская тюрьма» по известности не уступало казематам Шлиссельбурга. Ведь мало найдется киевских революционеров, которые бы не оказались в этом узилище. И когда молодая Леся Украинка из астраханской ссылки писала сестре, что «все-таки краще жити в Астрахані, ніж на Лук'янівці» – намек на темницу был для всех понятен.

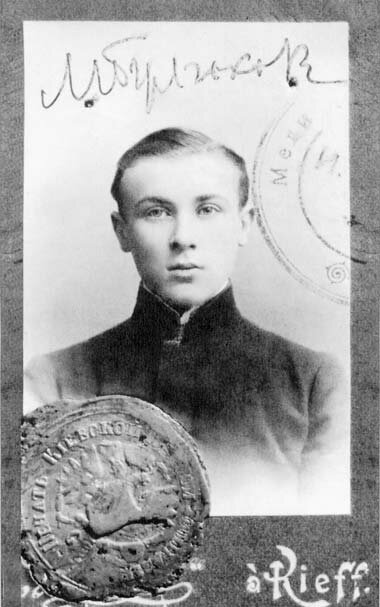

После Революции тут погибали за веру. Печальный список лукьяновских исповедников огромен, но два имени нельзя не упомянуть. Хмурой осенью 1937 года допросы на Лукьяновке принесли мученический венец митрополиту Киевскому св. Константину (Дьякову). И в те же дни здесь погиб самый, наверное, известный киевский священник, о. Александр Глаголев. В свое время он прославился защитой еврея Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве. Кроме того, он был духовником семьи Булгаковых, венчал Михаила Булгакова и явился прототипом образа отца Александра в романе «Белая Гвардия».

Но в этом доме плача случались и радостные события. Революционерка София Богомолец, арестованная беременной, тут родила сына – будущего великого физиолога Александра Богомольца. Достижениями этого уроженца Лукьяновского замка мы руководствуемся при каждом переливании крови и заживлении переломов. А неподалеку расположенный медицинский университет носит имя Богомольца.

В наше время можно каждый день ходить по улице Дегтяревской и не догадываться, что затерянное среди жилой застройки СИЗО №13 является одним из самых трагических мест нашей истории. Наш Монпарнас

Странное дело: на Лукьяновке в первые годы ХХ века жила чуть ли не половина писателей, художников и ученых Киева. Лидеры киевской художественной школы – Пимоненко, Менк, Орловский, Мурашко; маститые украинские писатели и будущие русские писатели и философы, выдающиеся биологи и популярные пианисты – что их влекло сюда?

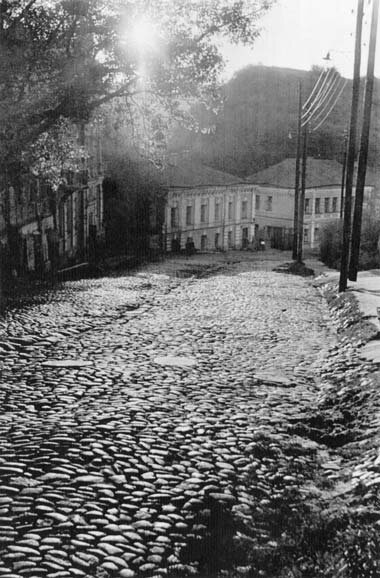

Возможно, чуткие души привлекало свежее дыхание сырецких дремучих боров, тогдашнее врастание не только города в лес, но и леса в город. Константин Паустовский с любовью вспоминал неожиданные старые сосны рядом с вполне городскими особняками. Полярник и физик Отто Шмидт часто вспоминал трамвайную линию, проведенную в Репьяховом яру по настоящему горно-лесному серпантину – эти места были известны под романтическим именем «Киевской Швейцарии». Николай Ушаков в своем дворе обрел речку Сетомль, которой при нем уже несколько веков не было, но в которой когда-то Ярослав Мудрый потопил орду печенегов.

А может, творческие сердца манил потрясающий вид на Подол с лукьяновских обрывов? За идиллическими хатами вдруг открывается неожиданная горная высь; а над ней пышные облака, малиновые и вишневые закаты; а под ней россыпь подольских домиков, днепровские разливы и бесконечные леса. Тут и в наше время хочется рисовать, слагать стихи или молиться.

Неспроста, живя на Гоголевской, киевский марксист Николай Бердяев становится религиозным философом. Учившийся в этом же районе гимназист Валентин Войно-Ясенецкий (свт. Лука) решает вначале стать художником, а затем приходит к идее спасения людей от страданий через медицину.

Киево-Покровский монастырь

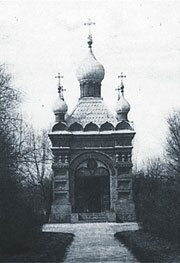

Парализованная великая княгиня Александра (игумения Анастасия) в 1889 году на лукьяновских кручах основала обитель-лечебницу – так сбылось пророчество старца Феофила. Уже вскоре Покровский монастырь был не только одним из крупнейших (более 700 инокинь и послушниц), но и являлся самым оснащенным в регионе медицинским центром. Многие сестры монастыря, пережившие революцию, пополнили ряды исповедниц и мучениц. А стараниями игумении Архелаи (Савельевой) изувеченный монастырь пережил второе рождение в годы Великой Отечественной войны; тогда в его стенах и подвалах сотни киевлян укрылись от немецкой каторги и расстрела.

На одном из здешних обрывов мудрые зодчие ХІХ века возвели Киевскую духовную семинарию. И не менее, символично, что в ХХ веке в ее стены вселилась Украинская академия искусств. Так, по-киевски, своеобразно сбылась мечта Александра Мурашко (первого украинского художника, признанного в Европе), который вынашивал идею устроить общину художников на Лукьяновке. Сам же Мурашко летним вечером 1919 года был застрелен в спину неизвестными в двадцати шагах от своего дома.

Но в те же месяцы в семинаристском доме советская власть учредила Дом искусств и поселила тут композиторов Леонтовича и Стеценко, неподалеку обрела место жительства и старая писательница Олена Пчилка (чья дочь так не хотела «жити на Лук'янівці»!), писатель Степан Васильченко и многие другие творцы нашей культуры.

Тогда же в Дегтяревской богадельне (доме престарелых на Лукьяновке) скончался всеми оставленный житель этого района Иван Нечуй-Левицкий. Под склоном Лукьяновки происходила большая часть действия его комедии «На Кожемяках» – мы знаем ее в постановке Михаила Старицкого под названием «За двумя зайцами». А облачные виды, открывающиеся со склонов его района, стали рефреном целого романа, который так и называется: «Тучи». Наш Петергоф

Усадьба на краю Репьяхова яра и заброшенный пейзажный парк при ней теперь известны только ученым-врачам, посвятившим себя проблемам родов и женским болезням. Но полвека назад это место на немецких штабных картах обозначалось особым флажком. Здесь была резиденция первых людей советской Украины.

В страшные 1930-е годы лукьяновскую тишь обживал глава НКВД Украины Всеволод Балицкий. На его совести не только массовые репрессии и разрушение тысяч храмов и других памятников архитектуры (в том числе обеих церквей Лукьяновки). В голодные годы он обманным путем воспользовался бюджетом республики для дорогой реконструкции особняков и парка в своем киевском имении. Так появилась резиденция с многочисленными озерцами, мостиками, аллеями и беседками.

После войны в усадьбе поселился со своей семьей Никита Хрущев, тогдашний лидер советской Украины. Будучи любителем технических новшеств, записал на магнитофон пение лукьяновских соловьев и слушал ее впоследствии в Москве. В этом доме скончалась мать Хрущева, по происхождению украинская крестьянка: похоронена Ксеня Хрущева неподалеку, на Лукьяновском кладбище.

После отъезда Хрущева в резиденции последовательно проживали главы советской Украины вплоть до Петра Шелеста. Наш Лычаков

Киевская телебашня стоит посреди кладбищ. Вонзенную в облака иглу с двух сторон окружают сотни разнообразнейших крестов, каменных ангелов и монументов – Лукьяновское гражданское и военное кладбища. А с третьей стороны простирается бесконечное зеленое провалье Бабьего Яра: самой большой братской могилы в мире. На этих погостах покоится более 200 тысяч тел – население крупного областного центра.

В других городах (Львов, Севастополь, Петербург) старые светские кладбища – популярнейшие объекты экскурсий и медитаций. Однако в Киеве такой традиции нет. А между тем, всего несколько минут ходьбы от шумной станции метро «Дорогожичи» – и вас окружает необыкновенная духовная атмосфера Лукьяновского кладбища. Красота скульптур, строгость крестов и... множество известных личностей.

Вот перед нами могила Петра Нестерова – выдающегося киевского летчика. На заре авиационного дела в 1913 году он первым в мире совершил в воздухе над Оболонью фигуру высшего пилотажа «мертвая петля». А через год он совершил и первый в мире воздушный таран, сбив ценой своей жизни самолет противника.

Рядом с могилой Нестерова можно увидеть надгробие еще одному пилоту: «Легендарный витязь неба Крутень Евграф Николаевич». Правда, настоящая могила изобретателя русской истребительной авиации Евграфа Крутеня находится в Выдубицком монастыре. А на Лукьяновском кладбище по ошибке перезахоронили другого пилота. Зато теперь два друга-киевлянина соседствуют памятниками бок о бок.

Военлетчики окружены выдающимися врачами и физиологами. Основатели целых фундаментальных разделов науки – Стражеско, Образцов, Лурье, Писемский, Виноградов; академики, профессора, педагоги. Разнообразные стелы и бюсты на могилах известнейших геологов, биологов, археологов. Печальные ангелы обнимают кресты и стоят под башенками, охраняя покой художников и архитекторов. Постаменты со следами крестов, сбитых безбожниками, – могила главнокомандующего российской армии генерала Духонина. Высокие кресты из простой некрашеной древесины над священниками, игумениями, епископами. Алтарный каменный престол с крестом, обвитым колючей проволокой, – святыня Лукьяновского кладбища, мощи священномученика Константина, митрополита Киевского.

Деревья, птицы, возвышающий душу покой. А посреди него – красивый, словно игрушечный, храм Новомучеников и Исповедников Российских, множество из которых вокруг этого храма и покоятся.

Молитвенная, поэтическая, романтическая Лукьяновка сейчас, казалось бы, иная. Район заводской, жилой, офисный. Дороги страшно переполнены транспортом. Но все же кое-где во дворах, на кручах, в скверах и парках до сих пор витает дух старой доброй Лукьяновки.

Олег Кочевых

журнал "Отрок"

Киевский Подол затопило. Мутная вода лениво затекает в окна, на ее волнах покачиваются остатки посуды и печные угли. Посреди этого сора восседают в лодках обитатели затопленных домов. Бестолково крутятся, щупают шестами глубину воды, греются от сырости глотками оковитой. Батюшки служат молебны в лодках, привязанных к торчащим над водой пенькам — бывшим столбам церковных ворот.

Киевский Подол затопило. Мутная вода лениво затекает в окна, на ее волнах покачиваются остатки посуды и печные угли. Посреди этого сора восседают в лодках обитатели затопленных домов. Бестолково крутятся, щупают шестами глубину воды, греются от сырости глотками оковитой. Батюшки служат молебны в лодках, привязанных к торчащим над водой пенькам — бывшим столбам церковных ворот.

Всё началось с речки Лыбедь. Была в Киеве такая река, приток Днепра. И текла она широко, полноводно, крутила колёса мельниц, принимала парусные суда и гружёные баржи. Сейчас увидеть её нелегко: остался от реки жалкий грязный канальчик. Впрочем, киевский рельеф навсегда сохранил заметный след исчезнувшей долины Лыбеди — её высокие крутые берега. Замечали ли вы, что от Красного корпуса Киевского университета улицы уходят в три стороны вниз, порой очень круто вниз? Этот стремительный уклон и есть бывший берег бывшей реки Лыбедь. На лыбедском береговом наклоне и расположилась историческая местность под названием Паньковщина.

Всё началось с речки Лыбедь. Была в Киеве такая река, приток Днепра. И текла она широко, полноводно, крутила колёса мельниц, принимала парусные суда и гружёные баржи. Сейчас увидеть её нелегко: остался от реки жалкий грязный канальчик. Впрочем, киевский рельеф навсегда сохранил заметный след исчезнувшей долины Лыбеди — её высокие крутые берега. Замечали ли вы, что от Красного корпуса Киевского университета улицы уходят в три стороны вниз, порой очень круто вниз? Этот стремительный уклон и есть бывший берег бывшей реки Лыбедь. На лыбедском береговом наклоне и расположилась историческая местность под названием Паньковщина.  Жизнь, Медицина, Милосердие, Любовь

Жизнь, Медицина, Милосердие, Любовь Обитатели доходных домов

Обитатели доходных домов Киевский Ярославов Вал был западной границей древнерусской столицы. Да и после окончания истории Древней Руси городская культура Киева не распространялась западнее остатков древнего вала. И так продолжалось много столетий. Ведь вал был сооружен на краю целой сети глубоких влажных оврагов с озёрами, болотами, перелесками, высокими холмами между ними. Любое строительство здесь было крайне затруднено.

Киевский Ярославов Вал был западной границей древнерусской столицы. Да и после окончания истории Древней Руси городская культура Киева не распространялась западнее остатков древнего вала. И так продолжалось много столетий. Ведь вал был сооружен на краю целой сети глубоких влажных оврагов с озёрами, болотами, перелесками, высокими холмами между ними. Любое строительство здесь было крайне затруднено.  Первыми были врачи. Точнее, студенты-медики. Вскоре после постройки Красного корпуса Киевского университета для его медицинского факультета неподалёку возвели Анатомический театр. И сразу же, говоря языком врачей, напротив «анатомки» высыпало на ярах множество одноэтажных домиков, окружённых садами. Вот какой увидел один из киевских студентов 1850 х годов эту местность: «В моё время овраги и пригорки напротив Анатомического театра ещё не были, как впоследствии, спланированы и застроены. Вся эта местность, известная в кругу студентов под названием „Швейцария“, со своими высокими и крутыми зелёными холмами и серовато-глинистыми оврагами, испещрённая в разных направлениях извивистыми тропинками, с картинно разбросанными группами низеньких ветхих домиков, окружённых развесистыми деревьями, была довольно живописна и служила районом пребывания медиков-студентов первых курсов. На всяком почти окне здесь виднелась фуражка с синим околышем рядом с блестевшим на солнце желтоватым человеческим черепом, или из-за кипы книг выглядывали кривые рёбра, или костлявая с длинными тонкими пальцами ручная кисть скелета...»

Первыми были врачи. Точнее, студенты-медики. Вскоре после постройки Красного корпуса Киевского университета для его медицинского факультета неподалёку возвели Анатомический театр. И сразу же, говоря языком врачей, напротив «анатомки» высыпало на ярах множество одноэтажных домиков, окружённых садами. Вот какой увидел один из киевских студентов 1850 х годов эту местность: «В моё время овраги и пригорки напротив Анатомического театра ещё не были, как впоследствии, спланированы и застроены. Вся эта местность, известная в кругу студентов под названием „Швейцария“, со своими высокими и крутыми зелёными холмами и серовато-глинистыми оврагами, испещрённая в разных направлениях извивистыми тропинками, с картинно разбросанными группами низеньких ветхих домиков, окружённых развесистыми деревьями, была довольно живописна и служила районом пребывания медиков-студентов первых курсов. На всяком почти окне здесь виднелась фуражка с синим околышем рядом с блестевшим на солнце желтоватым человеческим черепом, или из-за кипы книг выглядывали кривые рёбра, или костлявая с длинными тонкими пальцами ручная кисть скелета...»  Тени улицы Фундуклеевской

Тени улицы Фундуклеевской Спустя несколько десятилетий на месте флигеля Гулака был построен новый особняк — в нём жил учёный-медик мирового значения Василий Образцов. Он первым в мире описал клиническую картину инфаркта миокарда, разработал новые методы диагностики, которыми пользуются и до наших дней, воспитал прославленную киевскую школу кардиологов.

Спустя несколько десятилетий на месте флигеля Гулака был построен новый особняк — в нём жил учёный-медик мирового значения Василий Образцов. Он первым в мире описал клиническую картину инфаркта миокарда, разработал новые методы диагностики, которыми пользуются и до наших дней, воспитал прославленную киевскую школу кардиологов.  Сама киевская Рисовальная школа первоначально располагалась в одной из одноэтажных усадеб под сенью Обсерваторного холма — на улице Афанасьевской. Неподалёку в собственном особняке проживал и меценат Рисовальной школы и многих других гуманистических проектов Иван Терещенко.

Сама киевская Рисовальная школа первоначально располагалась в одной из одноэтажных усадеб под сенью Обсерваторного холма — на улице Афанасьевской. Неподалёку в собственном особняке проживал и меценат Рисовальной школы и многих других гуманистических проектов Иван Терещенко.  Задворки с выломанным лазом,

Задворки с выломанным лазом, На Бульварно-Кудрявской вблизи Евбаза «имели гешефт» и мелкие предприниматели Вольф и Дебора Высоцкие. Вспоминаем мы о них только в связи с их выдающимся внуком — московским поэтом и актёром Владимиром Высоцким. Великий бард столь часто навещал свою киевскую бабушку, что здешние старожилы считают его не только сыном киевлянина, но и самого отчасти уроженцем нашего города.

На Бульварно-Кудрявской вблизи Евбаза «имели гешефт» и мелкие предприниматели Вольф и Дебора Высоцкие. Вспоминаем мы о них только в связи с их выдающимся внуком — московским поэтом и актёром Владимиром Высоцким. Великий бард столь часто навещал свою киевскую бабушку, что здешние старожилы считают его не только сыном киевлянина, но и самого отчасти уроженцем нашего города.  Поместье Штейнгеля было оформлено в том же староанглийском стиле, что и тогдашнее здание киевского вокзала — «родное» учреждение для владельца, хорошо видное с Обсерваторного холма, на который взбегает Бульварно-Кудрявская улица. Позади помещичьего дома располагался огромный пейзажный парк с прудами, мостиками, беседками, оранжереями.

Поместье Штейнгеля было оформлено в том же староанглийском стиле, что и тогдашнее здание киевского вокзала — «родное» учреждение для владельца, хорошо видное с Обсерваторного холма, на который взбегает Бульварно-Кудрявская улица. Позади помещичьего дома располагался огромный пейзажный парк с прудами, мостиками, беседками, оранжереями.